カテゴリ:作業学習

道の駅販売会

9日(水)に道の駅販売会を行いました。

2、3年生の生徒が作業学習で製作した製品を販売しました。また、今年は数年ぶりに製品販売だけではなく、カフェと絵付け体験も行うことができました。生徒達は実際にお客様と接することができて、将来の生活に向けた貴重な経験を積むことができました。

生徒からは、「お客様に喜んでもらえて嬉しかった。」「お客様と目線を合わせることを頑張りました。」などの感想がありました。

たくさんの方に足をお運びいただき、ありがとうございました。

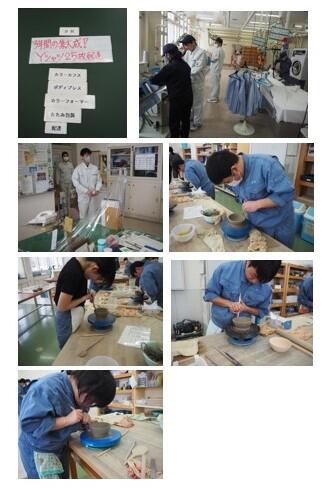

1学年 木工科・窯業科 作業学習

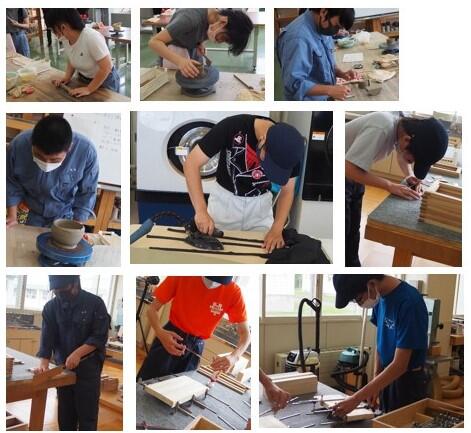

木工科では、北海道小平高等養護学校「開校30周年記念コースター」ロゴマークをレーザープリンターで刻印、研磨を行っています。「大変ですが、良いものが作れるように頑張ります!」と、1枚1枚丁寧に気持ちを込めて製作中です。

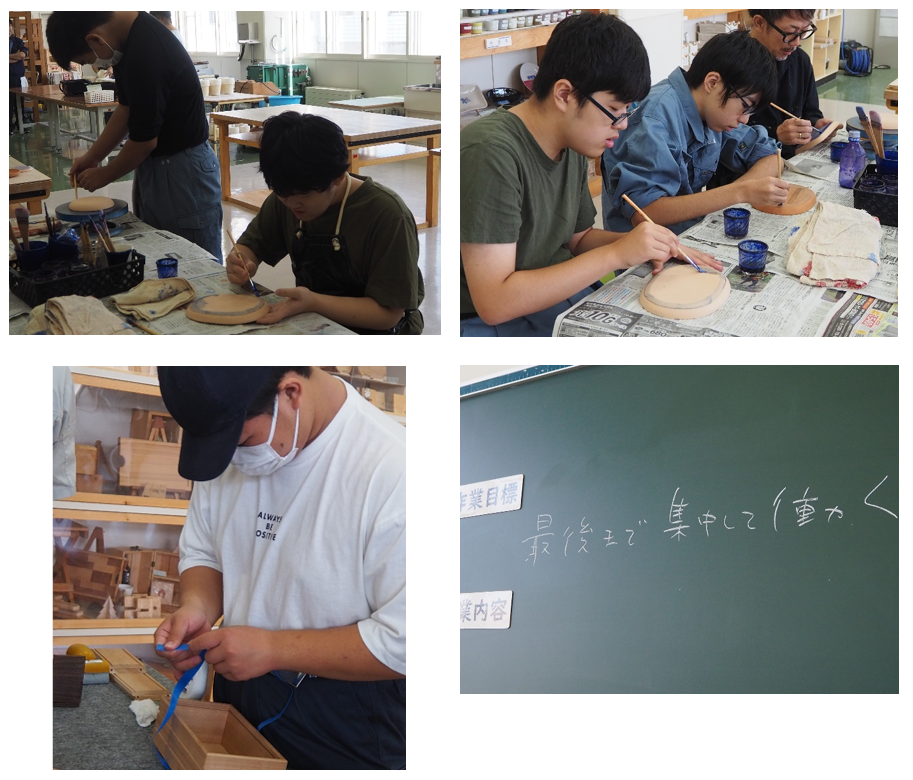

窯業科では、6月末に道の駅に納品する製品と、7月9日に行う道の駅販売会で販売する製品の製作を行っています。製品の底の部分に撥水剤を塗ったあとに、色をつけるための釉薬をかける釉がけという作業を行います。お客様に喜んでいただける製品を作るために、全員で協力して作業に取り組んでいます。

【作業学習】3学年~最後の作業学習

2月20日(木)、3年生最後の作業学習が行われました。1年生の頃から積み重ねられた作業日誌はとても分厚くなり、生徒の頑張った証が記されています。1年生のころにはできなかった、「大きな声で挨拶・返事をする」「わからないことは素直に聞く」ということが、当たり前にできるようになりました。最後の作業を終え、たくましく成長し、頼れる先輩となっています。作業を終えた3年生に感想を聞いたところ、「まだまだ作業できます」「作業学習で身に付けた力を、4月から職場で発揮したいです」と3年生らしい前向きな言葉が飛び交いました。3年間で培った力を存分に発揮し、大きく羽ばたくことを願っています。

【作業学習】3学年~卒業制作

2月に入り、卒業制作の完成に向けて、木工科、クリーニング科、窯業科、3学科共に最後の追い込み中です。

制作は順調に進んでいるようで、3年生の皆さんにインタビューしてみたところ、「あと一歩で完成です!」「11月から撮影や編集して、取り組んできた作品がほぼ完成できました!」「計画通り制作できていて、ほっとしています。」など、表情も明るく話してくれました。

卒業制作のお披露目は、2月18日(火)卒業生を送る会です。

【作業学習】2学年の様子

木工科2年生は、拡張型スタンドの製作に取り組んでいます。スマートフォンやタブレット、ゲーム機など、さまざまなものを立てて使うことができるスタンドで、製品開発から行っています。この日はけがき、糸のこ、スピンドルサンダーなど、さまざまな種類の作業を行いました。

窯業科2年生は、板作りでの大皿の製作やよりづくりでの小鉢の製作を行っていました。集中して製品と向き合う姿は、久しぶりの作業学習であるにもかかわらずいつもと変わらず取り組むことができていました。

木工科・窯業科は11月に行われる学校祭に向けて、製品製作を行っております。2週間の現場実習でつけてきた力を発揮して、一生懸命作業学習に取り組んでほしいと思います。

【作業学習】1学年の様子

木工科1年生は、平面の製品から立体の「ティッシュボックス」の製作を行っています。この日は組み立て作業を、作業担当の先生の説明を聞きながら行っていました。使い慣れない道具に苦戦しながらも、部品を固定して箱の形になるよう、考えながら作業を行う様子が見られました。

窯業科1年生は、粘土を乾燥させ、素焼きしたものに、撥水剤を塗る作業を行っていました。ろくろを使用し、回しながら撥水剤を塗る生徒、線に沿ってはみ出さないように塗る生徒、それぞれ役割分担して作業に取り組んでいました。

初めての現場実習が終わり、たくさんのことを学び成長した1年生。実習をとおして、いいところ・これからさらに努力が必要なところが見えてきたと思います。どちらも成長することができるよう、作業学習に取り組んでほしいと思います。

【作業学習・3学年】現場実習が明けて、久しぶりの作業学習です!

4週間の現場実習が終わり、また一つ成長して小平に戻ってきた3学年の皆さん。再び日常が戻ってきましたので、各学科の作業学習の様子をご紹介します。

木工科では、作業担当の先生と一緒に、実習前に製作していたスツールの製作をしていました。スツールの足の組み立てに取り組み、メモを取りながら作業に取り組む生徒、実際に作業担当の先生の動作を見ながら、組み立てに参加する生徒、手順をじっくりと確認する生徒と様々でした。

クリーニング科では、鬼鹿厳島神社祭で使用された法被などを手アイロンしました。工程が少し複雑な法被を、工程表で確認しながら丁寧に仕上げていました。作業担当の先生方や実習助手の先生方と手分けして、黙々と取り組んでいました。

窯業科では、鋳込みを行い、一連の作業を協力しながら取り組む様子が見られました。これまでの作業学習で身につけ、実習先で力を試し、さらに磨かれた報告や相談等の態度や丁寧な言葉遣い、相手を気遣う言葉掛けなどが作業態度にあらわれていました。

3年生は卒業まで5ヶ月となりました。高校生活の思い出を作りながらも、就労に向けてさらにステップアップすることを期待しています。

【3学年】終日作業

8月28日~9月2日の4日間、前提実習前の「終日作業」を行いました。

挨拶・返事・報告や、分からないときに自分から相談する、自分の仕事が終わったら周りを見て動くなど、「働くために必要な力」を身につけるために積み重ねてきました。生徒からは、「今まで学んできたことを、現場実習でも頑張りたい!!」と言葉がありました。いよいよ来週からの前提実習で、今までの努力の成果を発揮するときがきました。その努力をしっかりと発揮し、さらにパワーアップして、実習を終えられることを期待しています。

【1学年】道の駅販売会に行きました

1学年は、 10日(水)に実施された道の駅販売会へ見学に行きました。1学年にとっては初めて見学する販売会だったため、見学の目的やポイント(どのような製品が売られているか、先輩たちはどのように接客しているか、自分たちの販売会に向けて必要なことは何か)を学習してから向かいました。到着後は、見学のポイントを元に販売会の様子を熱心にiPadで記録していました。また、生徒からは、「まさか(開始から)30分でこんなに売れるとは。」との声も聞こえてきており、実際に見て学んだことが多くあるようでした。

学科歓迎会が行われました

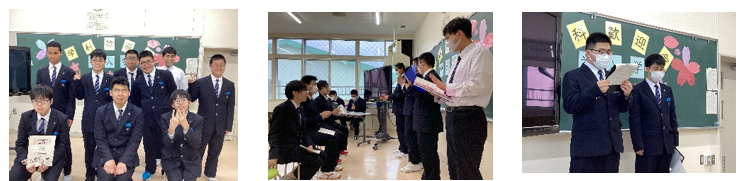

4月25日(木)5時間目に、学科に分かれて、学科歓迎会が行われました。

木工科は、まずは3年生と2年生が名前と自分の得意な作業を交えて、1年生が名前と一言を交えて自己紹介を行いました。在校生からは、木工科で良かったことや大変だったことを1年生に伝えてもらい、先輩たちが乗り越えてきたことを知ることができました。その後は、さらに先輩たちを知ろうということで2年生、3年生の好きなものやハっているものなどをクイズにしてパワーポイントで作ってくれました。ユーモアのあるクイズを作ってくれ先輩たちとの距離がぐっと近づきました。素晴らしい歓迎会を開いてくれた先輩たちの成長も感じられた会でした。最後には、全学年で真面目な集合写真と自由なポーズでの集合写真を撮って終わりました。

窯業科は、まず3年生と2年生自己紹介から始まりました。「将来の目標」「窯業科をどのような学科にしたいか」「1年生にアドバイス」を1年生に向けて話しました。1年生は「窯業科を希望した理由」「作業学習で頑張りたいこと」「何か一言」を2,3年生に向けて話しました。ちょっと緊張しながらも、それぞれ面白く工夫して楽しい自己紹介になりました。その後、3年生から窯業科の説明や1年間の学習の流れを聞いた後、3年生の代表、1年生代表が1年間の決意を表明しました。最後にみんなでにこやかに記念撮影をして窯業科学科歓迎会は終了しました。

クリーニング科は2,3年生が新しくクリーニング科に所属になった先生たちにクリーニング科の作業を紹介しました。新しく所属になった先生たちは、実際にアイロンを持ち、その重さに驚き、2年生が軽々とそのアイロンを操作する姿と、5種類の機械を巧みに操作してYシャツをプレスする3年生の姿に感動していました。クリーニング科は今年度より2,3年生のみの体制となりますが、生徒と職員、力を合わせて一生懸命頑張ろう!と結束しました。

学科オリエンテーションが行われました

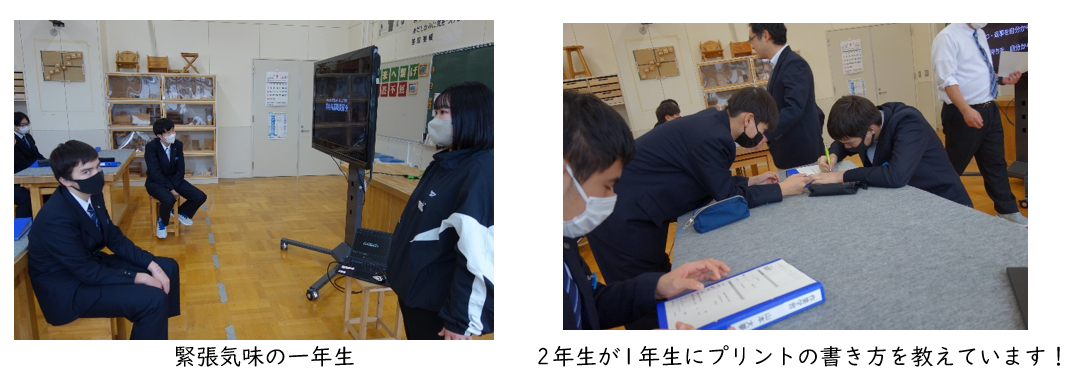

4月12日(金)2・3時間目に、学科に分かれて、学科オリエンテーションが行われました。

木工科は全学年で安全に気をつけて作業を行うなど共通の確認事項を学習しました。また、各学年で意識して作業して欲しいことを確認しました。

窯業科は、オリエンテーションの最初に「なぜ、この学校に入学したのか?」「なぜ、この作業をするのか?」「働くとは?」という問いを投げかけてみました。すると、3年生や2年生だけでなく、1年生からも積極的に自分の意見を発表する様子が見られました。

窯業科の販売会や作業学習の流れを説明した後は、上級生が見本となり実際に入退出などの練習、最後に全員で窯業実習室の清掃を行いました。

クリーニング科は2,3年生でオリエンテーションを行いました。自己紹介で新しくクリーニング科に所属になった先生と交流を深めた後、今年の校外作業の予定や、クリーニング科の全ての作業種の内容、作業学習を通して身に付けてほしい力について確認しました。クリーニング科は今年から2,3年生だけですが、みんなで協力協働して一生懸命頑張ろう!と結束しました。

来週からいよいよ各学年本格的に、作業学習が始まります。働く力を身につけるため、それぞれの学科での作業学習に一生懸命取り組んでほしいと思います。

【1学年】終日作業を行いました

3月11日(月)から14日(木)まで、1学年は、1年間の締めくくりとして、4日間終日作業に取り組みました。

木工科では、小物入れの研磨やバターナイフの成型、ねじの取り付け、一面かんななどの作業に取り組みました。生徒は「バターナイフの研磨が大変だった」「ベルトサンダーが大変だった」「初日疲れました」「同じ作業の繰り返しが大変でした」「2年生に向けて、無駄な動きをなくす」「時間いっぱい集中する」「気持ちを切り替えて作業する」と話していました。

クリーニング科は、2年生や職員と協力しながら、校内中のハウスクリーニングに取り組み、強い汚れの床にはポリッシャーという機械を使い、清掃作業を行いました。生徒は「ポリッシャーを真っ直ぐ動かすのが大変で、先輩や先生方に助けてもらった。頑張ったらきれいになって嬉しかった」「2年生になったらカークリーニングを頑張りたい。報告・連絡・相談を自分からできるように頑張りたい」と話していました。

窯業科は、板づくりでの製品製作、撥水剤塗布、釉掛けなどの作業に取り組み、納品に向けての梱包も行いました。生徒は「仲間と協力した」「たくさん皿を作れた」「自分から挨拶、返事、報告することを頑張りました」「2年生に向けて、うまくアドバイスできるようにする」「大きい皿を作る際、力を込める」「笑顔で元気に報告する」「丁寧に作る」と話していました。

入学して1年経ち、作業学習にも慣れ、働く力が徐々に身に付いてきました。4月からは1年生のよき手本となれるよう、さらなる成長を期待しています。

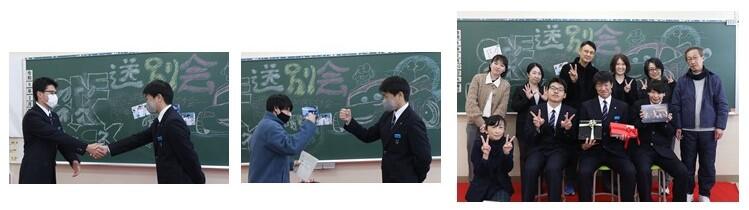

学科送別会が行われました

2月20日(火)の5時間目、学科ごとに分かれて、学科送別会が行われました。

木工科は、実行委員2名を中心に、生徒が考えた手作り送別会を行いました。3年生の強い希望により、前半は『ドッジボール大会』を行いました。生徒もそして職員も一緒になって夢中でボールを追いかけながら、一緒に過ごせる残り少なくない時間を楽しみました。そして後半は『セレモニー』として、在校生から一人ずつメッセージを伝えて記念品を贈りました。最後に、3年生からも一人ずつ在校生へのメッセージをもらい、一緒に過ごした時間を振り返りながら卒業をみんなでお祝いしました。

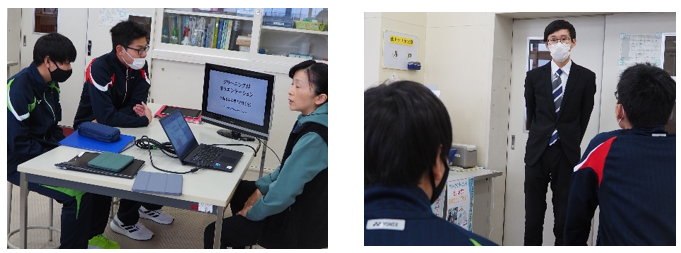

クリーニング科は、卒業生1名を囲み、生徒と先生、一丸となって卒業を祝いました。在校生から先輩へ感謝の言葉、先生方からの贈る言葉、卒業記念品として在校生が心を込めて制作した映像や今まで関わった先生方からのメッセージが満載のDVDと、3年間作業学習で頑張った姿を凝縮した軌跡の写真集を贈りました。最後に別れを惜しみながら、卒業生からの熱い歌とメッセージで盛り上がり、ジーンと心温まる送別会となりました。

今年もこの季節がやってきました。窯業科は、2学年が送別会の企画と司会進行を、1学年が会場設営を担当しました。当日は、卒業生ひとり一人、3年間の作業学習で頑張ったことや苦労したこと、自分の成長したところなどをインタビュー形式で発表したり、窯業科伝統レクの「釉薬ビンゴ」を行ったりしました。「釉薬ビンゴ」は、鬼さんチームと鹿さんチームに分かれ、数字の代わりに釉薬掛けで使われている釉薬カードをシートに貼って競い合いました。卒業生へのプレゼント贈呈では1・2年生で製作した「祝卒業」と書かれた大皿を在校生からのメッセージと共に贈りました。最後に卒業生からのメッセージをもらい学科送別会は幕を下ろしました。在校生が心を込めて制作したお皿を見て、みんなのことを小平のことを思い出してくれたらうれしいです。

それぞれ、各学科、趣向を凝らしたさまざまな活動で、3年生の卒業を祝う様子がみられました。一緒に作業することはありませんが、残り約1週間、寄宿舎生活やその他の場面で、1・2年生には3年生と過ごす時間を大切に、3年生は最後の高校生活を、卒業式を迎えるその時まで噛みしめて過ごしてほしいと思います。

3年間の作業学習が終わりました

2/15(木)2時間目から6時間目、3学年の作業学習が卒業前最終回を迎えました。作業の様子と、3年生の声をご紹介します。

木工科では、最後まで製品であるカッティングボードの研磨や、実習室に掲示する「不撓不屈」という漢字を糸のこで切るという作業を行っていました。「3年間、いろんな壁にぶつかったけれど、作業最後の1日が一番楽しくて、最高です」「3年間、一番楽しかった作業は糸のこです」「糸のこは線からずれないようにすること、研磨は角を落とす作業や割れているところまできれいに研磨することなど、最後まで諦めずに取り組むことができました」と話していました。

クリーニング科は2年生の生徒と合同で受注を受けたYシャツクリーニングを行っていました。史上最多、25枚のYシャツを分担して、受注に出してくださった先生のところまで配達していました。「作業最終日を迎えて寂しいです。3年間、作業がとても楽しかったので、まだ作業やりたい気分です」と話していました。職員室へ配達に来た際には、「たくさんの先生方にクリーニングの受注に協力していただき、ありがとうございました。Yシャツクリーニングが好きでした。3年間ありがとうございました」と大きな声でさわやかに挨拶をし、先生方から大きな拍手をもらっていました。

窯業科も最後の最後まで、よりづくりでのレギュラーボウルの製作を行っていました。「最終日という実感がわかないです」「3年間で一番難しかった作業はよりを伸ばすことです」「卒業制作の花器が上手にできてよかった」「釉薬掛けが苦手でしたが頑張りました」「本当に最後なんだな、という気持ちとまだ作業をしたいという気持ちがあります。卒業したら道具を一式買って家でもやってみたいと思っています」と夢を語る生徒もいました。

3年間の作業学習で身に付けた働く力を生かし、4月からはそれぞれの場所で、元気に自分らしく生き生きと活躍してくれることを期待しています。

1年生終日作業週間

1年生は9/25(月)~9/28(木)の現場実習に向けて、今週9/11(月)~14(木)の4日間、初めての終日作業に取り組みました。

木工科は、ついたてとスプーンの製作に取り組みました。生徒は、「スプーンの研磨が大変でしたが一生懸命取り組みました」「仲間と協力したことや、困ったことがあったらしっかりと確認することができました」「ずっと立ちっぱなしで大変でした」と答えてくれました。

クリーニング科はじゅうたんクリーニングや、受注を受けたエプロンやハンカチのアイロン、寄宿舎の舎室の外窓クリーニングに取り組みました。「6mポールが重くて大変だったけど頑張りました」「1日で13枚のエプロンを仕上げることができました」と、やりきった表情で作業室から退出していきました。

窯業科では、板作りや鋳込みでの製品製作や、撥水剤塗布・釉薬掛け、窯詰めと、一連の製品製作の作業に取り組んでいました。「特に頑張ったことは釉掛けと窯詰めです」と話してくれました。担当教諭からは、「挨拶、返事、報告が全員に聞こえる声でできるようになってきました!」と成長が感じられる4日間だったようです。

次は再来週に迫った初めての現場実習に向けて、心身の調子を整え、実習に臨んでもらえたらと思います。

2年生終日作業週間

2年生は9/19(月)~9/29(金)の現場実習に向けて、今週9/4(月)~7(木)の4日間、終日作業に取り組みました。

木工科は、スタッキングボックスとカップホルダーの製作に取り組みました。「だんだん作業のスピードが素早くなり、時間があっという間に過ぎた」「2週間実習に行くので、4日間の終日作業は余裕でした!」と明るく答えてくれました。製品のできあがりが楽しみです。

クリーニング科はじゅうたんクリーニングや、カークリーニング、Yシャツプレス、窓クリーニングの校外作業に取り組みました。「いつもより丁寧に作業を頑張りました」「これからも体調に気をつけながら作業を頑張ります」「仲間と協力して話し合って作業することができました」「時間のメリハリをつけて作業できました」と感想を話してくれました。たくさんの受注品を仕上げ、配達に行く姿は頼もしかったです。

窯業科では、より作りでの製品製作や板作り、撥水剤塗布・釉薬掛けと、一連の製品製作の作業に取り組んでいました。「人の顔を見て聞き取りやすい声で話すなど、良い印象を与えることを頑張りました」「長時間働き続け、目標を達成させるためどうすればいいか考えるようになりました」と話してくれました。製品ができあがるまでに乾燥等の工程が入り、時間の掛かる窯業科。自分の目標と製品に向き合いながら作業することができたことが伝わってきました。

2年生は5月に1度、4日間の現場実習を経験しているため、今年度2度目の現場実習となります。2週間後の実習に向けて、体調管理に注意して過ごしてもらえたらと思います。

3年生終日作業週間

3年生は9/11(月)~10/6(金)の現場実習(前提実習)に向けて、今週8/28(月)~31(木)の4日間、終日作業に取り組んでいます。

木工科は、「スツールを目標の工程まで製作すること」、「けがをしないこと」を目標に、作業に取り組んでいました。スツールはこれまで製作していた材とは異なり、「かば」という堅くて加工が難しい種類の材で製作しています。それぞれ、昇降盤で木材の受け取りや、研磨をひたすら取り組み、「終日作業の中で一番研磨を頑張っています!」と元気に話してくれる生徒もいました。

クリーニング科は1名ですが、4日間外の窓クリーニングを行っています。6mポールで2階の窓を清掃したり、汚れの目立つ場所を短めの1,3mポールで清掃したりしています。実習先で、「いらっしゃいませ」を元気に言うこと、スピードを落とさずに丁寧に作業に取り組むことを目標に取り組んでいました。担当の先生からは歩き方などの態度を意識すること、4日館、質・ペースを落とさず作業に取り組むこと、体調管理をすることなどの助言を受けていました。

窯業科では、レギュラーボールやおつまみ小鉢、マルチボウル小などのより製品を製作していました。チャレンジダービーと題し、時間を意識しながら製作数を向上させることを目標としていました。また、身の回りのきれいさや身だしなみに気をつけることについても気を配りながら作業に取り組んでいました。生徒はそれぞれ製作しているものは違いましたが、規格を考えながら様々な道具で成形する姿が見られました。

暑い中での終日作業ですが、作業室に入ると元気な挨拶が返ってきて、どの生徒も真剣に取り組んでいて、さすが3年生、と感じました。現場実習に向けて力をつけていってほしいと思います。

道の駅販売会を行いました

7/13(水)午前中、木工科・窯業科2・3年生、クリーニング科1~3年生の生徒が、小平町観光交流センター(道の駅鰊番屋)にて、本校木工科・窯業科の製品販売、クリーニング科の窓クリーニングを実施しました。

木工科では、フォトフレームやスタックボックス、コースターや木べらなどの製品。窯業科は、おなじみの丸皿、たんぽぽボウルなどの小鉢、MoriBowlやMultiBowlなどの底が深めの器を販売しました。クリーニング科は道の駅の隅から隅まで、外窓・内窓のクリーニングの他、2階の展示スペースのガラスも清掃しました。

生徒たちが自分たちで、iPadで作成したポスターの宣伝効果もあって、多くの方に販売会の開催を知っていただき、ご来場いただくことができました。

自分たちが心をこめて製作した製品が目の前で売れていくところを見る生徒の表情はとても嬉しそうで、完売した木工科の生徒は特に達成感に満ちている様子でした。窯業科は、さまざまな種類・釉薬で色づけられた製品が並べられ、お客様は楽しみながら買い物する様子が見られ、生き生きと営業していました。クリーニング科は、依頼されていた窓等をすべてきれいにすることができ、担当の方やお客様からも感謝の言葉をいただきました。これを励みにこれからの作業学習、夏休み明けの終日作業や現場実習に向けてまたさらに力をつけていってほしいです。

今回、販売活動やクリーニング活動をとおして、本校生徒の学習の成果を発表させていただく場を提供してくださった、小平町観光交流センター様、本校の活動に興味をもっていただき会場に立ち寄ってくださった皆様、当日のご来場本当にありがとうございました。

【3学年】作業学習

見学旅行も終わり、通常の生活に戻った3年生。気持ちを切り替えて、1日いっぱいの作業に取り組んでいます。

木工科では、スツールとフォトフレームの製作を行っていました。クリーニング科では、近隣学校の受注品であるエプロンの手アイロンを行っていました。普段10枚ほどの受注品のYシャツをひとりで仕上げて納品することもあるといい、「大変だけど頑張っている」と話していました。窯業科では、粘土を紐状に伸ばした「より」を積んで成形するよりづくりという技法を用いた製品をそれぞれ製作していました。3年生になってからは大きなサイズの製品を作ることも増え、思っていたよりも難しいと話していました。

卒業まで約9ヶ月、就労に向けた力を作業学習や学校生活・寄宿舎生活で身に付けていきます!

学科歓迎会が開かれました

4/27(木)に、各学科で学科歓迎会が開かれました。

木工科は、体育館で、3年生から順に自己紹介を行った後、親睦を深めるため、学年混合チームに分かれてレクリエーションを行いました。熱く盛り上がっていました。

クリーニング科は、2・3年生による手アイロンやYシャツプレスなどの実演の後、2・3年生からの歌の披露で大いに盛り上がりました。団結して作業に取り組んでいこうという3年生の一言に、「はい!」と1年生も応えていました。

窯業科は、3年生から順に自己紹介を行った後、質問コーナーを行いました。その後、窯業科の作業内容の説明を3年生が行い、1年生は熱心に聞いていました。

作業学習オリエンテーションが行われました。

4/14(金)、各学科にわかれ、作業学習のオリエンテーションが行われました。

木工科では、職員・生徒の自己紹介で場が和んだ後、1年間のスケジュールや木工科製品の紹介を行いました。服装や作業学習のルールについても説明を行っています。真剣に説明に聞き入っていました。

クリーニング科では、職員・生徒の自己紹介で場が和んだ後、おしぼり包装やYシャツクリーニングなどの作業種の紹介、2・3年生生徒が1年生に実習室と作業で使用する機械の説明を行いました。おしぼり包装を実際に2・3年生が実演し、1年生も体験することができました。

窯業科では、作業唱和の確認、窯業作業の流れ、服装の確認等を行いました。1年生は緊張した様子で説明を聞いていました。1年生は実習室の清掃の方法を2・3年生から教わり、先輩の説明を聞きながら取り組むことができました。

1年生は来週から本格的に作業学習が始まります。作業学習は「働く力」を身に付けるということを今日のオリエンテーションで学んだことと思いますので、来週から少しずつ作業学習をとおして働く力を身に付けていってもらえたらと思います。

研修会等の様子

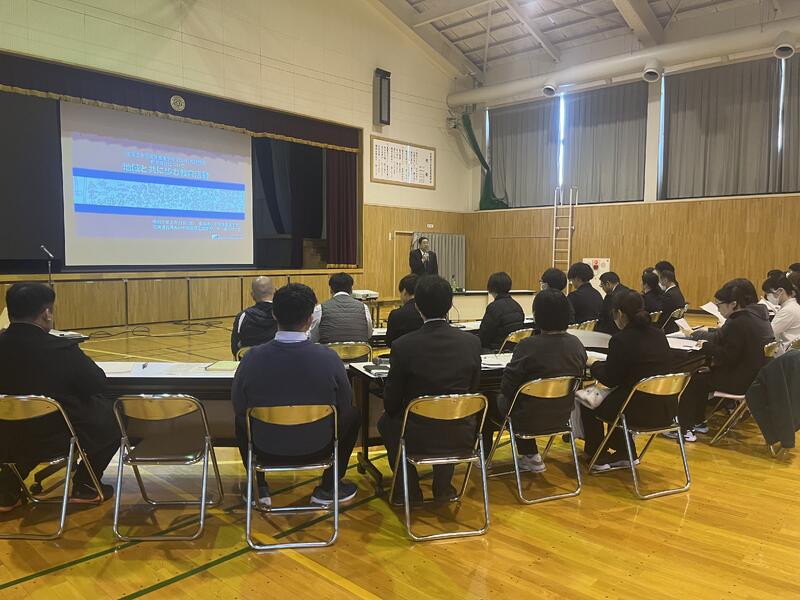

PTA・校内研修会を行いました

2月21日(金)にPTA・校内研修会を実施しました。今回は北海道札幌あいの里高等支援学校長 今井章文様から「地域とともに歩む教育活動」をテーマにご講演をいただきました。講演の中では特に、地域との連携について具体的な事例を踏まえながら、地域の資源を利活用した教育活動を行うことを通して、生徒が生きる力を身に付ける重要性を確認することができました。今回ご講演いただいた内容を生かして、教職員一同、教育活動の充実に励んでいきたいと思います。

北海道小平高等養護学校

078-3442 北海道留萌郡小平町字鬼鹿田代577-2

TEL:0164-57-1203

FAX:0164-57-1204

Mail:onne@hokkaido-c.ed.jp

北海道小平高等養護学校

〒078-3442

北海道留萌郡小平町字鬼鹿田代577-2

TEL:0164-57-1203

FAX:0164-57-1204

Email:onne@hokkaido-c.ed.jp

現在はございません

※本校の「学校いじめ対策組織」は、生徒のいじめに関する相談・通報を受け付ける窓口となっております。

・今年度、学校いじめ防止基本方針を一部改定いたしました。この基本方針に対しての御意見をお寄せいただいています。アンケート用QRコードを読み込んでいただき、御意見等ございましたら、集約アンケートに御回答下さい。